![]()

![]()

遺言を使ってできること

①認知

認知とは、男性が婚姻関係にない女性との間に生まれた子供を、自分の子供ですと認めることです。具体的には、市区町村の役所に認知届を提出することを指します。これは生前にも行うことができますが、事情が有って認知届を提出することが難しいといった方も、なかには存在するのではないでしょうか。このような場合には、遺言を使って自分の死後、認知を行うことができます。

【遺言を使った認知の方法】

1.遺言を作成します。

(記載例)

遺言書

遺言者 法務 太郎 は、次のとおり遺言する。

1.次の者は、遺言者と 浦和 A子 との間の子であり、これを認知する。

本 籍 埼玉県○○市○○町○丁目○番○号

筆頭者 浦和 A子

氏 名 浦和 B太(昭和△年△月△日生)

2.遺言執行者として、渋谷 太郎(東京都□□区一丁目1番1号)を指定する。

2.遺言者の死後、遺言執行者の指定を受けた者が、認知届を役所に提出します。

遺言によって認知をする際の、最も重要な点は、遺言執行者を定めておくということです。

遺言執行者の定めがない場合、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をすることができます。しかし、相続人が増えるということは当事者にとってみれば、自分の相続分が減ることに繋がりますし、感情的な面からも進んで申立を行うとは考えづらいものです。そのため、遺言で認知を行うためには、信頼できる者を遺言執行者に指定しておいたほうが良いでしょう。法律上、弁護士や司法書士には守秘義務があるため、遺言についての相談や作成の段階で、予め執行者の依頼をしておくことが望ましいといえます。

②「廃除」

廃除とは、遺留分を有する相続人から、相続する資格を奪うことです。遺留分を有する相続人とは、配偶者と直系血族である子、代襲相続の場合の孫、父母、祖父母等を指します。(ちなみに兄弟姉妹は廃除することはできません。兄弟姉妹は元々遺留分がなく、遺言を使って遺産を渡さないようにすることができるため、廃除の必要がないのです。)

廃除の申立は家庭裁判所に行います。相続する資格を奪うという、とても強い効果がある制度のため、本人の意思の他に家庭裁判所の判断が必要となるのです。申立ができるのは、生前は遺言者本人のみ、死後は認知と同様、遺言執行者だけが行うことができます。また、廃除の理由は次のように定められています。

【廃除の理由】

・被相続人に対する虐待、重大な侮辱

・その他の著しい非行

相続人に被相続人への虐待行為がある場合、いくら家族でも、相続させたくないという感情が生じても仕方のないことだと思います。しかし、生きているうちに廃除の申立を行った場合、虐待行為がエスカレートするなど、被相続人に不利益が生じることが予想されます。そこで、自分の死後でも遺言を使って廃除の申立を行うことができます。

【遺言を使った廃除の方法】

1.遺言を作成します。

(記載例)

遺言書

遺言者 法務 太郎 は、次のとおり遺言する。

1.遺言者の長男 新宿 太郎 は高校入学後すぐに夜遊びを覚え、学校にも行かず日々悪い仲間と深夜まで出歩き、高校を中退するに至った。その後は親から金を無心して酒とギャンブルの繰り返し、仕事もまともに続かず、揉め事を起こしては後始末をさせられてきて、この30年間夫婦共々苦労の連続であった。このような非行を続けてきた長男 新宿 太郎 を、遺言者は推定相続人から廃除する。

2.遺言執行者として、赤坂 次郎(東京都××区一丁目1番1号)を指定する。

2.遺言者の死後、遺言執行者の指定を受けた者が、家庭裁判所に廃除の申立を行います。

遺言によって廃除をする際の、最も重要な点は、遺言執行者を定めておくということです。

前述したとおり、遺言による廃除の申立ができる者は、遺言執行者のみだからです。また、遺言で廃除の意思を表示する場合、家庭裁判所は遺言執行者から廃除の原因となる事実を聞いて審理をするので、遺言執行者が具体的に廃除の原因を主張立証できるように事前に準備をしておきましょう。

まとめ

遺言による認知は、相続人に与える影響がとても大きいものです。特に長年連れ添ってきた配偶者にとっては、裏切られたと感じるでしょう。もちろん、自分の子供なら責任を持って認知するべきだし、養育の義務も当然に負うべきものです。しかし何らかの事情でそれができず、遺言という形で認知を行う場合には、残された家族の気持ちにも配慮した内容と文言を検討しましょう。また、廃除は生前にも行うことができますし、一度廃除したとしても、その後に考えが変わったり、相続人が行いを改めた場合などは、これを取り消すことができます。認知も廃除も、活用する機会は滅多にないと思いますが、何かあった時のためにも憶えておくと良いかも知れませんね。

(執筆担当:司法書士 谷 揚石 )

![]()

私たち専門家が遺言作成を

サポートします!

お客様とじっくり面談させていただき、ご希望通りの遺言を実現するお手伝いをさせていただきます。

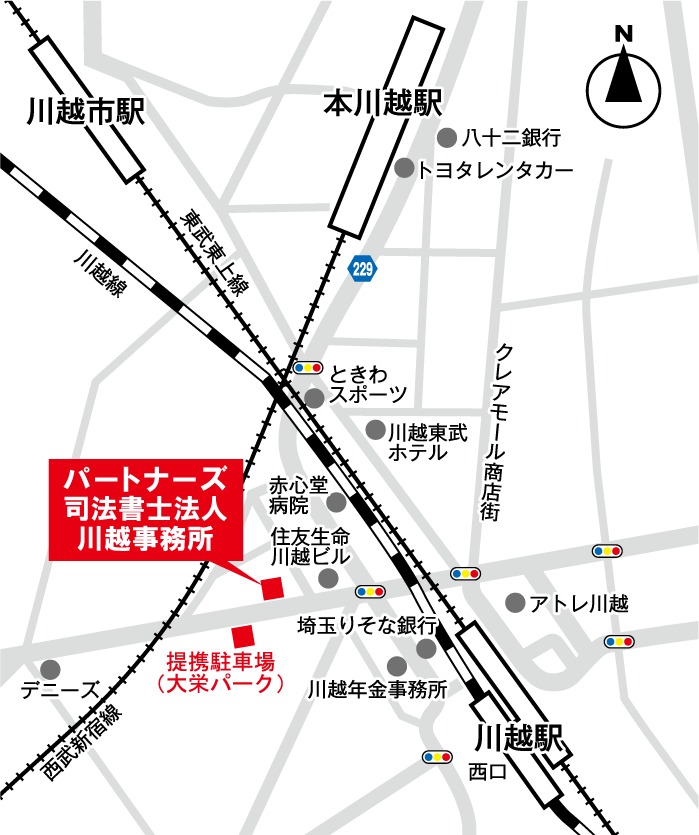

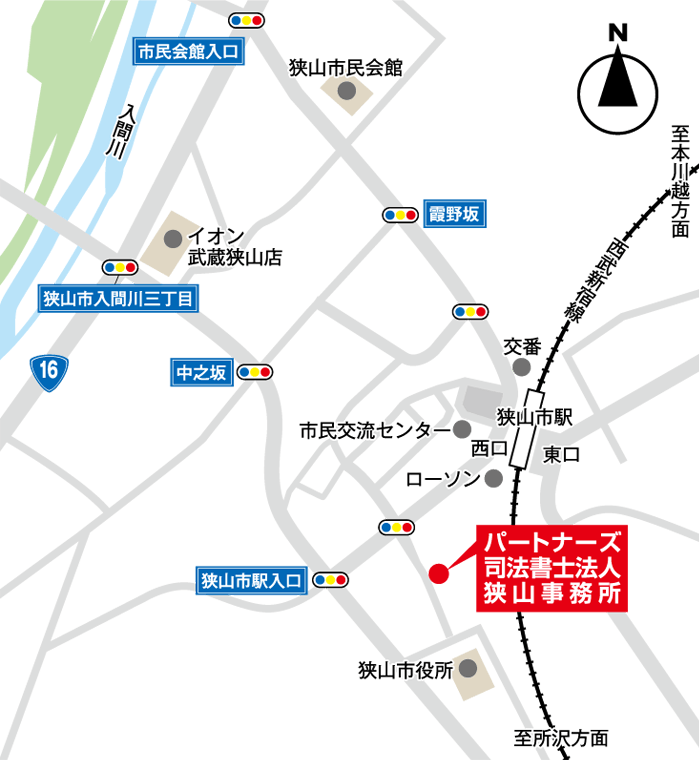

運営事務所

川越事務所

〒350-1123

埼玉県川越市脇田本町29番地1

TEL.0120-296-415

JR川越駅より徒歩5分

狭山事務所

〒350-1305

埼玉県狭山市入間川1丁目20番16号

狭山市駅西口徒歩5分

狭山市役所徒歩30秒

[運営]

パートナーズ司法書士法人

パートナーズ行政書士法人

パートナーズ株式会社

https://partners-law.jp/